1.はじめに

精神疾患を発症して療養のため欠勤する社員が出た場合、その期間中の賃金補償として健康保険から支給される「傷病手当金」と労災保険から支給される「休業補償給付」のどちらを申請べきか、迷った経験はありませんか?

この2つの制度、似ているようで実は制度の趣旨や申請要件、給付内容は大きく異なり、選択を誤ると従業員に不利益が生じるだけでなく、企業側にも法的リスクやトラブルを招く可能性があります。

本記事では、制度ごとの特徴と、会社・労働者双方にとってのメリット・デメリットを整理したうえで、判断の指針となる基準を実務的に解説します。申請に際して会社がどこまで関与すべきか、安易な申請がどのような影響をもたらすのかについても具体的に触れていきます。

2.基本的な考え方

2-1.まず確認したい、各種給付金の申請権者はだれか?

通常、各種給付金の請求は、社員本人に代わって会社が申請書を作成して申請まで行います。申請書には事業主(会社)の証明欄があるため、会社に申請する権利があるのかと思いがちですが、実際には健康保険法第5条、第99条等により、傷病手当金は、被保険者(本人)が保険者(協会けんぽや健康保険組合)に対して申請する権利を有します。会社はあくまでも申請内容に相違がないことを証明するだけで、会社の意向によって申請の可否を決定することはできません。

労災保険給付についても同様に、原則として労働者が労働基準監督署に対して自ら申請することができます。労働者災害補償保険法 第14条第1項で、「政府は、その労働者に対し、その請求に基き、休業補償給付を行う」ものとされており、労働者災害補償保険法:施行規則第23条により、使用者(会社)は労働者に必要な助力(業務内容や勤務実態の記載、証明など)を求められる立場で、会社が申請の可否を決めることはできず、申請を妨げることもできない、というのが法律上の立て付けとなっています。

なお、会社が証明協力を拒否したとしても、労働者は医師の意見書や勤務実態を自ら収集・証明して申請することも可能です。その場合、会社証明欄には会社名の記載や押印も不要とされます。

2-2.健康保険と労災保険の制度目的

次に、この2つの給付制度は目的が異なることを理解しておく必要があります。「労災保険」と「健康保険」のどちらを使うべきかの判断は、発症の原因が業務にあるか、業務外の事由によるものなのかどうかを中心に検討する必要があります。健康保険は、被保険者が「業務外」の事由で病気やけがにより労務不能となった場合、一定の要件を満たせば支給される制度です。そのため、プライベートでのストレスや家族関係、私生活でのトラブルなどが原因で精神疾患を発症したと考えられる場合は、原則として労災保険ではなく健康保険の対象となります。

これに対して労災保険は、業務や職場環境が原因で病気やけがをした場合に適用されます。精神疾患についても、長時間労働や過重なノルマといった業務上の負荷や、人間関係のトラブル、パワハラやセクハラといった各種のハラスメントのように職場環境が心理的負荷となって、それが発症の主たる原因であるという、業務起因性が認められると、労災として認定される可能性があります。

ただし、労災として認められるには、業務起因性が客観的に裏付けられる必要があります。そのため厚⽣労働省では、労働者に発病した精神障害について、仕事が主な原因と認められるかの判断(労災認定)の基準として「⼼理的負荷による精神障害の認定基準」(以下「認定基準」)を定めています。

企業側としては「業務による心理的負荷があったか」や「それが発症時期とどう関連しているか」といった点を中心に、医師の意見や勤務実態を整理しながら、この認定基準に該当しそうかどうかを、慎重に判断することが求められます。

まずは、こうした前提を踏まえて、業務との因果関係が明確でない場合には傷病手当金で対応し、業務起因性が疑われる場合には労災申請の可能性も視野に入れて対応を検討するのが、実務上の基本的な考え方となります。

3.精神障害の労災認定判断はどのように行われるのか

企業の担当者としては、おおまかにでも労災認定される基準を把握したうえで、どちらの給付を申請するのが適切かを判断する必要があります。精神障害は、身体的なケガや疾病とは異なり、発症の経緯や業務との関連性が複雑であることから、通常の労災とは異なる方法で労災認定の可否が判断されます。

まず、労働基準監督署に対して精神障害に関連する「労災給付請求書」を提出すると、監督署は担当医の意見、本人の勤務記録、業務内容、上司や同僚からの聞き取り内容などをもとに、業務と発症の関連性を調査します。

この審査において用いられるのが、厚生労働省が公開している「心理的負荷による精神障害の認定基準」です。精神障害が業務に起因するかどうかを次の3つの要件で判断すると定められています。

| 認定 段階 |

要件 | 内容 | 補足 |

| ① | 認定基準の対象となる精神障害か | ICD-10に分類される精神障害(例:うつ病、PTSDなど)を発病していること | F0(認知症)やF1(アルコール・薬物依存)は対象外 |

| ② | 業務による強い心理的負荷があったか | 発病前おおむね6か月以内に「強」と評価される出来事があったか | 別表1による評価(特別な出来事・具体的出来事を総合判断) |

| ③ | 業務以外の要因による発病ではないか | 発病が私生活のストレスや個体側要因によるものではないこと | 例:家族の死、治療歴、アルコール依存などによる発病が否定されること |

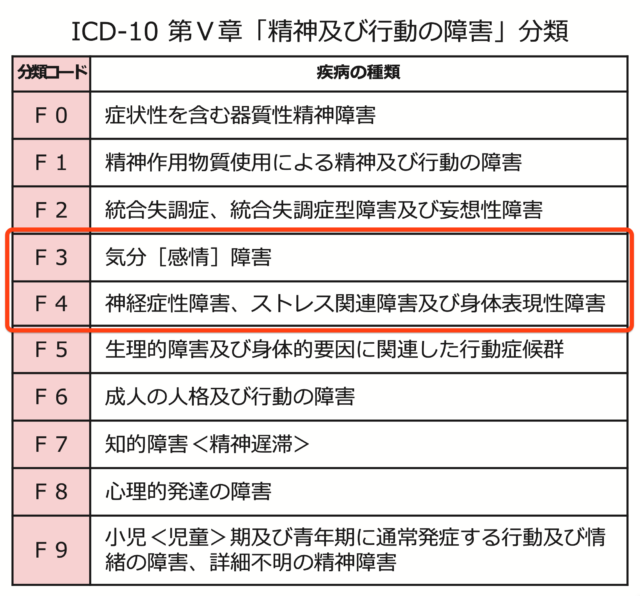

1つ目の要件は、ICD-10といわれるWHO(世界保健機構)が作成している、国際的な疾病の分類のうち、「認定基準に定められた精神障害を発病していること」です。たとえばF3やF4に分類される、うつ病や適応障害、PTSDなどが該当します。ただし、それ以外の発達障害や認知症などは原則として対象外とされます。

2つ目の要件は、「発病前おおむね6か月以内に、強い心理的負荷となる業務による出来事があったこと」です。ここでは、長時間労働、パワハラ、重大事故の経験などが分類・評価され、「強」「中」「弱」の3段階で心理的負荷の程度が判定されます。

なかでも長時間労働がある場合については、具体的な労働時間数が示されており、分かりやすい判定基準となります。

| 区分 | 評価の視点 | 「強」と判断される例 |

| ① 特別な出来事としての極度の長時間労働 | 発病直前の極めて長い時間外労働 | 発症直前の 1か月に160時間以上の時間外労働 3週間に120時間以上の時間外労働 |

|

② 具体的出来事としての長時間労働

|

仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事 | 仕事量がおおむね倍以上に増加し 1か月当たりおおむね100時間以上 |

| 時間外労働の連続的な多さ | 発症直前の 連続した2か月間に1月あたりおおむね月120時間以上 連続した3か月間に1月あたりおおむね月100時間以上 |

|

| ③ 恒常的長時間労働がある場合の修正要素 | 他の出来事に対する心理的負荷を強める要素 | 転勤して新たな業務に従事後に 1か月おおむね100時間の時間外労働など |

ただし、ここでもうひとつ注意なのは、こうした極端な長時間労働や、明らかに「強」となる区分の出来事がなく、出来事の区分としては「中」や「弱」だとしても、それが複数の出来事と組み合わさると「強」となることも定められていますので、これにも注意が必要です。

3つ目の要件は、「業務以外の要因により発病したとは認められないこと」です。つまり、家庭内のトラブルや個人的な借金による経済的困難、アルコール依存などが主要な原因であれば、労災認定されにくくなります。

4.企業としての初動対応

次に、企業として行うべき初動対応についてご説明します。ここで初動を誤ると、従業員との信頼関係悪化、労使紛争や、企業の法的リスクにつながる可能性があります。そのため、次の順番で慎重かつ的確な対応が必要です。

4-1.原因の整理と情報収集

まず必要なのは、原因の整理と情報収集です。発症の原因が業務にあるのか、私的な要因が中心なのかを冷静に見極める必要があります。その際には、可能なら本人への聞き取りを行いますが、精神疾患を発症した従業員は、症状の程度によりますが一般的に正常な判断力が低下しているケースもあります。そのため、本人の状況をみながら可能な範囲に留めることも考慮が必要です。その他の情報として、主治医の診断書、直近半年間の業務量や時間外・休日労働の状況、人間関係のトラブルの有無などを、客観的な事実に基づいて丁寧に整理することが大切です。この段階では、安易な憶測で判断するのではなく、記録と証拠を重視した対応が必要です。

4-2.対応履歴の記録と体制整備

次に、社内での対応履歴の記録と体制整備が必要です。上司や人事部門、産業医などと連携して、誰が、いつ、何を判断し、どのように対応したのかを記録として残すことは、後日会社が説明責任を果たすうえでも重要です。特に業務災害の可能性が濃厚で労災申請に至った場合には、労働基準監督署から、業務内容や少なくとも過去半年間の労働時間などの資料提出が求められます。こうしたことからも、日頃から適切な勤怠管理を行っておくことが不可欠です。

また、会社によっては、残業や休日出勤する場合は、事前に会社の許可をとってからしてください、というような「事前申請と許可のルール」を実施しているケースもあります。もしそうしたルールのもとで労働時間管理をしていたのであれば、これまでのルール運用実態とか、ルールに違反していた場合はきちんと注意指導していたという事実があるのであれば、会社側の反証材料として用意しておくべきです。

また、これはいうまでもないことですが、ここで勤怠記録の改ざんなどは絶対にやってはいけません。もしそれが後々判明した場合は、間違いなく監督署から是正勧告を受けますし、場合によっては書類送検もじゅうぶんありえます。

さらに、精神疾患の場合は長期の療養が必要となるケースが多いため、休職要件や休職期間、復職要件といった休職ルールが就業規則上どうなっているのかを確認し、対象者に説明する必要があります。

そのため、この段階では適切な対応が非常に重要になります。

4-3.対象者に対する制度選択の意思確認と助言

そして、対象者に対する制度選択の意思確認と助言です。従業員が労災申請を希望するのか、それとも健康保険の傷病手当金での対応を望むのか、まずは本人の意思を確認しましょう。労災申請は一定の心理的負担を伴うため、本人が望まない場合もあります。あくまでどの制度を利用するのかの選択権は、会社ではなく本人にあるということ、また、会社は原則として本人が選択した制度の利用に協力する義務があることも前提として知っておく必要があります。

また、傷病手当期と労災給付制度の違いやメリット・デメリットを説明することが、後のトラブル防止につながります。ここで企業の担当者自身が両制度の違いやメリット・デメリットをしっかり把握しておく必要があります。

5.傷病手当金を申請するメリット、デメリット

傷病手当金の申請は、精神疾患の発症原因が「業務外」である可能性が高い場合に選択されるのが一般的です。しかし実際には、発症原因がはっきりしないケースも少なくありません。そのため、まずは欠勤によって支給されなくなる賃金の補填手段として、健康保険から傷病手当金の申請を行うことが、現実的かつ実務的な対応といえます。傷病手当金のメリット、デメリットは以下のとおりです。

5-1.メリット

5-1-1.支給決定までが比較的早い

精神疾患による休業の場合、傷病手当金は申請から支給決定まで比較的早く、数週間程度で収入が得られるため、経済的な不安を軽減できます。

5-1-2.申請のハードルが低い

労災給付のような業務起因性の立証が不要で、医師の意見と会社の証明、その他形式上の要件がそろっていれば申請可能で、ほぼ認定されます。

5-1-3.会社の協力を得やすい

傷病手当金は業務外の病気・ケガが対象のため、会社の責任が問われる構造になっていません。そのため、善し悪しは別として労災申請に比べ、会社と労働者との関係性への悪影響が少なく会社からの協力を得やすいといえます。

5-1-4.労災認定の結果を待たずに並行申請が可能

労災が後に認定されれば、重複期間分は傷病手当金を返納し、労災保険から支給される休業補償給付に切替となります。給付額は休業補償給付の方が多くなるケースがほとんどなので、重複期間分の傷病手当金を返納することは可能です。

5-2.デメリット

5-2-1.労災給付に比較して給付額が少ない

傷病手当金は標準報酬日額の約2/3(約67%)相当となります。労災給付である休業補償給付は、特別支給と合わせると平均賃金の80%となります。

5-2-2.支給期間に上限がある

原則として支給開始日から通算して1年6か月までという上限があります。療養が長引くケースでは、症状が継続し仕事ができなくても支給終了となる可能性があります。

5-2-3.会社によっては書類記入等に消極的なケースもある

担当者他の業務を兼務していることが多い中小企業では、担当者が傷病手当金の申請に不慣れだったり、忙しかったりして申請が後手に回り結果的に給付が遅れるケースがあります。また病院で担当医師による意見欄への記入が遅れたり、意見欄の記載(特に日付や日数)に誤りがあり再度郵送で往復するやりとりが発生し、遅くなるケースも実務的にはよくあります。

5-2-4.業務上の疾病であっても「業務外」扱いとなる

本来労災と認定される可能性が高いケースでも、傷病手当金だけで済ませると、会社として改善すべき問題の洗い出しがされないまま終わるケースもあります。そうなった場合、今後の再発防止や職場改善の機会を逃し、同じような事態が繰り返される懸念があります。まとめると次のようになります。

| メリット デメリット |

対象者 | 理由 | 説明 |

|

メリット

|

労働者 | 支給決定までが比較的早い | 傷病手当金は労災給付と比較して審査が簡素で、数週間程度で支給が始まるケースも多く、休業初期の収入不安を軽減できる |

| 労働者 | 労災認定を待たずに申請可能 | 労災認定に時間がかかる場合でも、先行して傷病手当金を受給できる 後に労災認定された場合は、重複期間の受給額を返納して切替可能 |

|

| 労働者 会社 |

申請のハードルが低い | 業務起因性の立証が不要で、医師の意見書と会社の証明があれば原則として給付対象となるため、迅速かつ受給できる確率が高く利用しやすい | |

| 労働者 会社 |

申請協力を得やすい(労働者) 協力しやすい(会社) |

傷病手当金は「業務外」の疾病が前提であるため、会社の責任が問われず、手続きにも協力しやすい。労働者との関係悪化も起きにくい | |

|

デメリット

|

労働者 | 労災給付と比べて給付額が少ない | 傷病手当金は標準報酬日額の約67%にとどまり、労災給付(給付基礎日額の約80%)と比較して賃金補償が少ない |

| 労働者 | 支給期間に上限がある | 傷病手当金の支給は最長1年6か月までであり、長期療養となった場合には、支給終了後の収入対策が課題となる | |

| 労働者 | 手続き遅延の可能性 | 会社や医師の協力が不十分な場合、記載ミスや対応遅延により申請が後回しとなり、給付開始が遅れることもある | |

| 会社 | 根本課題の把握が不十分になる | 本来労災に該当する可能性があっても、傷病手当金のみで処理すると、会社側の環境改善や再発防止の検証が行われず、同様の問題が繰り返されるおそれがある |

5.労災給付を申請するメリット・デメリット

労災給付の申請は、精神疾患の発症原因が業務に起因する可能性がある場合に検討されます。特に極端な長時間労働や強度のハラスメントなど、明確な業務上のストレス要因があるときには、労災として認定される可能性が高くなります。

一方で会社としては、労災認定されることは、業務上の管理不備や労働環境に問題があることを自ら認めることになります。また、申請後には業務起因性の確認のため監督署から、さまざまな帳簿や書類の提出が求められます。そうした、対応にとられる時間や手続きの複雑さなども考慮する必要があります。そのためにも制度の特徴と、労災認定基準を踏まえたうえで慎重に判断する必要があります。

5-1.メリット

5-1-1.給付水準が高い(金銭面で有利)

休業補償給付として「給付基礎日額の60%」さらに特別支給金として「給付基礎日額の20%」が上乗せされるため、実質的には給与の80%相当が非課税で支給されます。

5-1-2.自己負担がない(医療費)

労災指定医療機関での治療は全額無料(健康保険では自己負担3割)となり、労災指定医療機関以外でも療養費の請求により実質的に無料で医療が受けられます。

5-1-3.長期療養が必要な場合も安心

特に精神障害の場合はこれが最大のメリットとなりますが、支給期間は担当医師が労務不能とする診断が継続する限り、原則無期限(傷病手当金は最長1年6か月)です。

5-1-4.障害が残った場合は障害補償給付の申請も可能

症状が固定して、障害が残った場合は障害補償給付の申請も可能であることです。精神障害の場合は主に一時金となりますが、後遺障害が残った場合にまとまった額の一時期を受けることができます。

5-2.デメリット

5-2-1.業務起因性の立証が求められ、認定までに時間を要する

精神疾患の労災認定は客観的証拠・業務状況の裏付けが不可欠で、労働基準監督署における審査には最低数か月、場合によっては1年以上かかることもあります。ただし、傷病手当金を併用申請することで、不支給期間の生活保障を受けることも可能です

5-2-2.会社側には法的リスク、風評リスク

労災申請=業務に問題があったことを自ら申立てる形となるため、労災申請をきっかけに労働基準監督署からの調査により、違法な時間外労働や各種ハラスメントといった法令違反が指摘されるケースや、社内外への影響(風評リスク)や発生する可能性があります。

5-2-3.社内での関係性に悪影響を及ぼすことがある

これは労使双方にいえることですが、認定要件を明らかに満たさないのに、労働者が労災申請に固執すれば社内で孤立するリスクがあります。一方で認定要件に該当する蓋然性が高いのに会社が非協力的な対応をとると、申請者との関係が悪化し、他の従業員への波及するリスクも考慮に入れる必要があります。また、会社が労災の申請を妨害する行為は労働基準法の施行規則や労働安全衛生法に抵触するおそれがあります。

5-2-4.労災認定されなりことも多い

精神障害による労災事案では事実関係を調査するため、労働基準監督署は企業に対して多くの資料や帳簿の提出を求めます。それでも申請件数に対して認定される件数は決して高くありません。長期間かけて多くの労力を要したのに労災と認定されないリスクもあります。

| メリット デメリット |

対象者 | 理由 | 説明 |

|

メリット

|

労働者 | 給付水準が高い (金銭面で有利) |

休業補償給付として「給付基礎日額の60%」に加えて、特別支給金「同20%」が上乗せされ、実質80%相当が非課税で支給される |

| 労働者 | 自己負担がない (医療費) |

労災指定医療機関での治療は全額無料。指定外でも療養費請求により実質無料で治療を受けることが可能 | |

| 労働者 | 長期療養が必要な場合も安心 | 医師が労務不能と認める限り支給は継続され、原則として期間に上限がない(傷病手当金は1年6か月まで) | |

| 労働者 | 障害が残った場合に補償がある | 後遺障害が残れば、障害補償年金や一時金を申請可能 | |

| 会社 | 再発防止策の契機になる | 労災認定によって労務管理上の問題が露呈し、結果的に組織的課題の見直しや再発防止につながる可能性がある | |

|

デメリット

|

労働者 | 業務起因性の立証や審査に時間がかかる | 精神疾患の労災認定には客観的証拠や業務状況の裏付けが必要で、認定までに数か月〜1年以上を要することがある |

| 労働者 | 労災が認定されないことも多い | 申請件数に対し認定率は3〜4割程度にとどまり、労力をかけたにもかかわらず不支給となるリスクがある | |

| 会社 | 法的・ 風評リスク | 労災申請が会社の労務管理不備を示すものと捉えられ、労基署の調査や世間の信頼低下、内部統制への影響が出る場合がある | |

| 労働者・会社 | 社内の関係性への悪影響 | 認定要件を明らかに満たさないのに労災申請に固執すれば社内で孤立するリスク(労働者) 認定要件に該当する可能性が高いのに会社が非協力的な対応をとると、申請者との関係が悪化し、他の従業員への波及リスクも(会社) |

|

| 会社 | 非協力的姿勢は指導対象となりうる | 労災届の未提出や申請妨害は、労働安全衛生法や労働基準法に抵触するおそれがあり、監督指導の対象になる可能性がある |

6.精神障害の労災申請が認定される確率

結論からいえば、精神障害の労災申請が認定される確率は、おおむね30%台です。精神障害が原因で結果的に対象者が自殺に至っている場合でも50%に届かない認定率となっています。令和7年6月に公表された「精神障害による労災補償状況」(厚生労働省)によれば、近年の労災申請件数に対する支給決定件数の割合(=認定率)の推移は次のとおりです。なお、申請件数自体も年々増加しており、ここ数年は毎年過去最高を更新しています。また令和6年度は支給決定件数も過去最高となり、初めて年間1,000件を超えました。

| 業務災害に係る精神障害の労災補償状況(令和6年度) | ||||||

| 区 分 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|

精神障害

|

請求件数 | 2051 ( 999 ) | 2346 ( 1185 ) | 2683 ( 1301 ) | 3575 ( 1850 ) | 3780 ( 1963 ) |

| 決定件数 | 1906 ( 887 ) | 1953 ( 985 ) | 1986 ( 966 ) | 2583 ( 1283 ) | 3494 ( 1784 ) | |

| うち支給決定件数 | 608 ( 256 ) | 629 ( 277 ) | 710 ( 317 ) | 883 ( 412 ) | 1055 ( 503 ) | |

| 認定率 | 31.9% ( 28.9% ) | 32.2% ( 28.1% ) | 35.8% ( 32.8% ) | 34.2% ( 32.1% ) | 30.2% ( 28.2% ) | |

|

うち自殺

|

請求件数 | 155 ( 20 ) | 171 ( 15 ) | 183 ( 29 ) | 212 ( 24 ) | 202 ( 33 ) |

| 決定件数 | 179 ( 17 ) | 167 ( 20 ) | 155 ( 20 ) | 170 ( 23 ) | 215 ( 27 ) | |

| うち支給決定件数 | 81 ( 4 ) | 79 ( 4 ) | 67 ( 6 ) | 79 ( 7 ) | 88 ( 7 ) | |

| 認定率 | 45.3% ( 23.5% ) | 47.3% ( 20.0% ) | 43.2% ( 30.0% ) | 46.5% ( 30.4% ) | 40.9% ( 25.9% ) | |

| ()内は女性の件数で、内数。認定率の()内は、女性の決定件数に占める支給決定件数の割合 | ||||||

7.まとめ

精神疾患を発症した従業員への対応にあたっては、傷病手当金と労災給付の制度を正しく理解し、個別の事情に応じて適切に選択することが重要です。業務外の私的要因による場合は傷病手当金の申請が現実的ですが、長時間労働やハラスメントなど明らかに業務起因の可能性が高い場合には、企業は労災保険給付の申請を視野に入れ、ていねいに事実関係を調査すべきです。

注意すべき点は、傷病手当金や労災給付の申請権はあくまで労働者にあるということです。会社が一方的に判断して「労災ではない」と決めつけたり、申請に協力しないといった対応は、トラブルの原因となるだけでなく、労働者の権利を不当に制限する行為にもなりかねません。

一方で、安易に「労災である」と認めてしまうと、自社の安全衛生管理体制の不備まで認めることとなり、監督署による調査リスクや、最悪本人から損害賠償請求を受けるなど別の労務リスクを招く可能性があります。したがって、労災認定基準や判断要素を事前に把握したうえで、客観的かつ慎重に対応方針を決定することが必要です。

労務管理上のリスクを最小限に抑えるためには、必要に応じて専門家の助言を得ながら、従業員とのコミュニケーションを適切に行い、制度の趣旨にそった適切かつ誠実な対応を心がけましょう。