はじめに

2025年4月1日と同年10月1日の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されます。

改正法において、育児関連休暇制度では、「養育両立支援休暇」が新たに加わり、「育児目的休暇」、「子の看護等休暇」については一部が改正されますが、それぞれ似たような名称の休暇で混乱しませんか?

そこで本記事ではそれぞれの休暇の趣旨や対象となる子の範囲、利用できるケース、事業主が留意すべき点等についてわかりやすく解説します。

3つの育児関連休暇の違い

1.養育両立支援休暇

養育両立支援休暇は、3歳から小学校入学前の子どもを育てる従業員が、仕事と育児を両立しやすくするために取得できる休暇です。

年間10日以上取得でき、原則時間単位で取得可能とする必要があります。

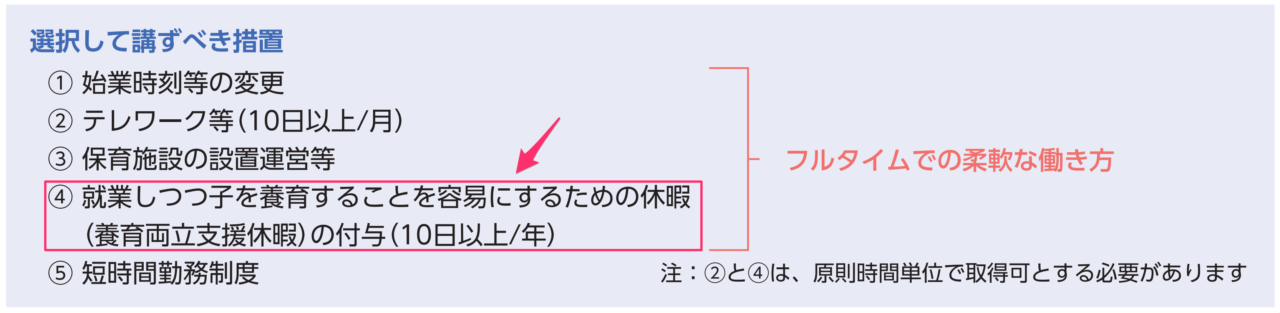

この休暇自体は、必ずしも全事業主に導入が義務付けられるものではありません。ただし、2025年10月1日から施行され、全事業主に義務付けられる「柔軟な働き方を実現するための措置」として掲げられた5つの選択肢の1つ「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇」として、企業が導入を検討する必要がある休暇制度です。

特徴は、育児に関することであれば、取得理由は従業員に委ねられる点です。

例えば、通常保育所に子どもを迎えに行く配偶者が出張などで行けない日に、時間単位で休暇を取得し保育所に迎えにいくケース。保育園のお迎えだけでなく、小学校の下見など、が想定されており、幅広い用途で利用できる休暇と位置付けられています。

(育児・介護休業法第23条の3第1項第4号)

2.育児目的休暇

育児目的休暇は、小学校入学前の子どもを持つ従業員が、育児を目的として利用できる休暇です。

この休暇制度の導入は「努力義務」ですが、育児目的休暇を設ける場合は、子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇とは別の制度とする必要があります。

休暇の日数や取得できる用途は法令上の定めがないため、企業が就業規則である程度柔軟に定めることが可能です。

想定される利用例としては、出産後の養育について出産前に準備する場合や、子どもの行事(保育園の遠足、運動会、参観日など)参加が想定されています。

(育児・介護休業法第24条第1項)

3.子の看護等休暇

子の看護等休暇は、小学校3年生までの子どもが病気やけがをした時、予防接種や健康診断を受ける時、感染症による学級閉鎖等の時、入園式や卒園式などに参加する時に取得できる休暇です。

今回の改正で、対象となる子どもの年齢が、小学校就学前(6歳になった年度の3月31日まで)から小学校3年生(9歳になった年度の3月31日まで)までに引き上げられました。また、用途も子どもの病気やけが、予防接種、健康診断といった看護目的に限定せず、感染症による学級閉鎖等への対応や、入園式、卒園式への参加も休暇の取得理由として認められたことで、子の看護「等」休暇と名称が変わります。

(育児・介護休業法第16条の2第1項)

3つの育児関連休暇まとめ

| 休暇 | 養育両立支援休暇 | 育児目的休暇 | 子の看護等休暇 |

| 育児・介護休業法 | 第23条3第1項第4号 | 第24条第1項 | 第16条2第1項 |

| 改正法の 施行日 |

2025年10月1日〜 | 2017年10月1日〜 | 2025年4月1日〜 |

| 改正内容 | ・新たな休暇制度として制定されました ・育児目的休暇とは別の制度として設けることとなりました |

– | ・取得できる用途に、感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式、卒園式が追加され、子の看護「等」休暇と名称が変わりました ・対象となる子の範囲が小学校就学前→小学校第3学年に拡大されました |

| 対象となる子 | 3歳以上小学校就学前 | 小学校就学前 | 小学校3年生修了まで |

| 労使協定で 除外できる労働者 |

入社1年未満の労働者 週の所定労働日数が2日以下 |

法令上の定めなし | 継続雇用期間6か月未満の労働者(削除) 週の所定労働日数が2日以下 |

| 義務か 努力義務か |

義務※ ※(「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの選択肢の1つとして) |

努力義務 | 義務 |

| 日数 | 年間10日以上 | 法令上日数の定めなし | 1年間に5日、子が2人以上の場合は10日 |

| 時間単位 | 時間単位で取得できるようにする必要あり 一定の職種のみ労使協定で除外可 |

法令上時間単位取得の定めなし | 時間単位で取得できるようにする必要あり 一定の職種のみ労使協定で除外可 |

| 有給か 無給か |

いずれも可(就業規則に記載必要) | ||

| 目的 | 3歳から小学校入学前の子どもを養育する労働者が就業しつつ子を養育することを容易にする | 小学校入学前の子どもを養育する労働者が育児に関する目的のために休暇を取得できるようにする | 小学校3年生までの子どもの看護や世話等を行う |

| 取得理由 | 就業しつつ子の養育に資するもの (労働者に委ねられる) |

育児に関する目的 (会社側が柔軟に設定できる) |

①負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話 ②疾病の予防を図るために必要な子の世話(予防接種・健康診断) ③感染症による学級閉鎖等に伴う子の世話 ④子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加 (入園式、卒園式等) |

| 想定される 活用例 |

・保育所等への送迎 ・小学校等の下見 ・習い事の送迎 |

・配偶者の出産時 ・子どもの入園式や卒園式、運動会などの行事参加 |

・子どもの急な発熱やけがの対応 ・子どもの予防接種や健康診断への付き添い ・感染症による学級閉鎖等で子どもが自宅待機になった際の世話 ・入園式、卒園式への参加 |

| 事業主の 留意点 |

年間10日以上、原則時間単位で取得できるようにする必要があります 就業しつつ子の養育に資するものであれば、取得理由は労働者に委ねられます |

導入する場合は、子の看護休暇等とは別の制度とする必要があります 休暇の日数や用途は、ある程度柔軟に定めることができます |

取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません |

改正育児・介護休業法施行に向けた企業の対応

企業は、改正された育児・介護休業法に対応するため、改正法の施行日までに以下の準備を行う必要があります。まず、就業規則の見直しが必要です。子の看護等休暇の対象年齢の引き上げ、取得事由の追加を反映させます。また、育児目的休暇を導入する場合は、その内容も明記が必要になります。

次に、労使協定の締結または改定を検討します。特に、養育両立支援休暇は、企業が「柔軟な働き方を実現するための措置」として掲げられた5つの選択肢の1つとして、選択して講ずるべき措置のひとつであり、時間単位取得を可能とする場合、労使協定でその範囲等を定める必要があります。

また、育児目的休暇についても、その詳細を労使協定で定めることが望ましいでしょう。

さらに、制度の周知徹底も重要です。改正内容や新たな制度について、従業員向けの説明会を開催したり、社内掲示版やイントラネット等で情報提供したりすることで、従業員が休暇を取得しやすい環境を整備することが求められます。

まとめ

本記事では2025年改正の育児・介護休業法のなかでも迷いやすい3つの育児関連休暇制度について解説しました。企業は、法改正の施行までに、就業規則の見直しや労使協定の締結・改定、従業員への周知などを通じて、これらの休暇制度を適切に運用できる体制を整えることが重要です。

改正法の趣旨を理解し、従業員が仕事と育児を両立しやすい環境を整備することで、優秀な人材の確保・定着、ひいては企業価値の向上につながることが期待されます。

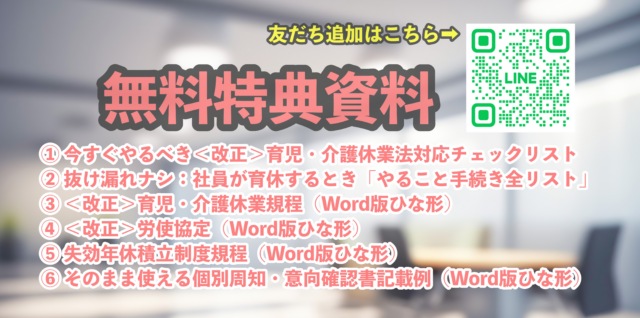

特典配布のご案内

アイビー社会保険労務士法人では、法改正対応にすぐに対応できるよう各種規程のひな形や記載例を特典として無料でご提供しています。

ご興味ある方は、QRコードからLINEの友だち追加か、弊所お問い合わせページから、「育児休業特典希望」とだけ書いて送って下さい。すぐに特典をお受け取りいただくことができます。