はじめに

2025年10月、今年度2回目の改正育児・介護休業法が施行されます。

経営者や人事担当者の皆様、「柔軟な働き方を実現するための措置」と聞いて、自社で何をすべきか明確に答えられるでしょうか?

もし「よく分からない」と感じたなら、注意が必要です。10月以降、気づかないうちに法律違反となり、会社の信頼を失うかもしれません。今回の法改正では、3歳から小学校就学前の子を持つ従業員のため、企業が柔軟な働き方の選択肢を2つ以上用意し、全従業員に周知と意向確認を行うことが義務付けられます。これは大企業だけでなく、中小企業も含むすべての企業が対象です。

対応を怠れば、労働局の指導や企業名公表、そして最も避けたい「優秀な人材の離職」に繋がりかねません。この記事では、そうした事態を避け、法改正を企業の成長チャンスに変えるための具体的な方法を分かりやすく解説します。

なぜ今、この対応が求められるのか?(法改正の背景)

「また新しい義務が増えるのか…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の法改正の背景を知れば、これが単なる追加業務ではないことがご理解いただけるはずです。結論からいえば、今回の改正で最も重要なのは、単に「制度を2つ作って終わり」という形式的な対応ではまったく意味がない、ということです。

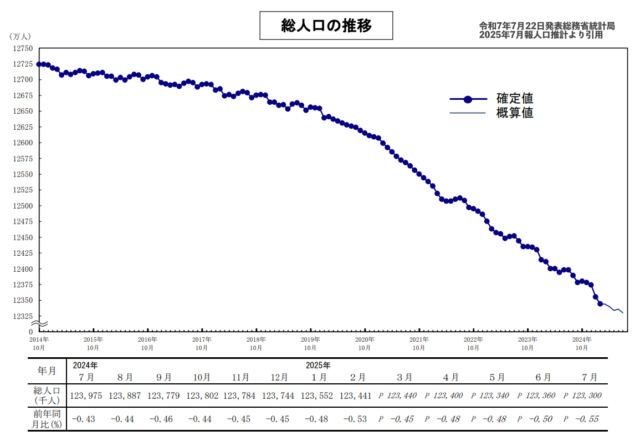

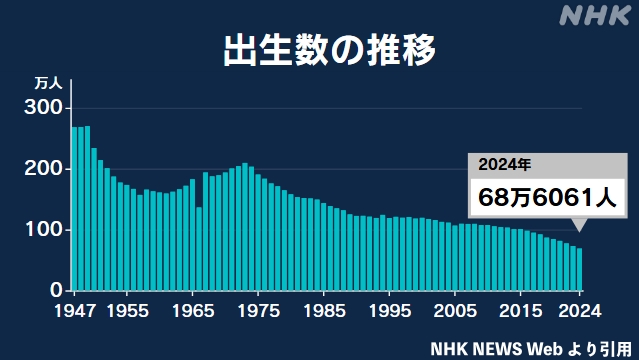

では、なぜ国はここまで企業に踏み込んだ対応を求めるのでしょうか。その背景には、もはや待ったなしの「少子化」と「労働力人口の減少」という、日本社会全体の深刻な課題があります。

これまでの社会では、出産や育児を機に優秀な人材がキャリアを諦めざるを得ないケースが少なくありませんでした。

国は今、この状況を「個人の問題」ではなく、「日本経済全体にとっての大きな損失」だと捉えています。育児と仕事の両立が困難な社会では、子供を産み育てることをためらう人が増え、労働力も先細る一方です。この負のスパイラルを断ち切るため、国は企業に対し、法律で義務化してまで「本気で実効性のある両立支援」を強く求めているのです。

つまり、法律が求めているのは形だけの「社内制度」を作ることではありません。その制度が子育て中の従業員にとって「本当に使える」ものであり、育児と仕事の両立を「現実的に支援する」ものでなければならない、ということです。「制度はあるけれど、上司が嫌な顔をするから申請できない」「手続きが複雑で誰も使っていない」という状態では、義務を果たしたことにはなりません。

「そうは言っても、うちのような中小企業にそんな余裕はない」という声が聞こえてきそうですが、そこまで構える必要はありません。

今回の法改正は、大企業のような潤沢な資金がなくても対応できるよう、企業の状況に合わせて柔軟に選べる選択肢が複数用意されています。例えば、コストをかけずに導入できる「時差出勤制度」や、どんな業種でも導入しやすい「新たな休暇制度:養育両立支援休暇」など、自社に合ったカードを選ぶことができます。

重要なのは、この法改正を「義務だからしかたなくやるもの」だと捉えないことです。従業員が安心して長く働ける環境を整えることは、優秀な人材の確保と定着に直結します。これは、企業が継続的に成長するための「チャンス」でもあります。

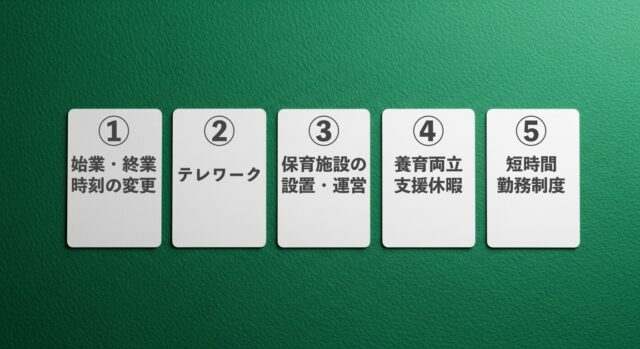

3.具体的に何をすればいい?国が示す「5つの選択C択肢」を分かりやすく解説

では、具体的に企業は何を準備すれば良いのでしょうか。法律では、国が示す以下の5つの選択肢の中から、自社に合った制度を2つ以上選び、導入することが義務付けられています。

「どれが自社にとって導入しやすく、従業員にとって使いやすいか」という視点で、一つずつ見ていきましょう。

選択肢①:始業・終業時刻の変更

これは、1日の所定労働時間は変えずに、働く時間帯だけを柔軟にずらせるようにする制度です。

最も代表的なのが、いわゆる「時差出勤」です。例えば、所定の始業〜終業が9時〜18時勤務の従業員が、保育園の送迎のために8時〜17時に勤務時間を変更できるようにします。シフト制の職場であれば、子育て中の従業員は「早番や遅番は免除し、中番のみで勤務できますよ」といった配慮もこれに含まれます。

比較的コストをかけずに導入でき、保育園の送迎といった具体的なニーズに応えやすいのが大きなメリットです。

選択肢②:テレワーク

在宅勤務や、通勤の負担が少なく、設備やセキュリティも確保しやすいサテライトオフィスでの勤務を認める制度です。通勤時間がなくなることで、育児との両立が格段にしやすくなるため、従業員からのニーズが非常に高い選択肢です。ただし、工場でのライン作業や店舗での接客業など、その場にいることが必須の業種・職種では導入が難しいという側面もあります。自社の業務内容と照らし合わせて、導入可能かどうかを検討する必要があります。

選択肢③:保育施設の設置・運営等

「自社で保育施設を!?」と聞いて、多くの中小企業の方は「絶対に無理だ」と思われるかもしれません。しかし、ご安心ください。これは自社で保育施設を運営するだけでなく、外部の保育サービスと法人契約し、利用料の一部を会社が補助するという形でも認められます。

例えば、ベビーシッターサービスと法人契約を結び、従業員が利用する際の割引や補助を行う方法です。費用はかかりますが、従業員にとっては非常に直接的で手厚い支援となり、満足度の高い選択肢と言えるでしょう。

選択肢④:新たな休暇制度の創設

これは、年次有給休暇とは別に、育児目的で使える新しい休暇制度を設けるものです。例えば、「子の看護休暇」とは別に、子供の学校行事(授業参観や運動会)や習い事の発表会、予防接種の付き添いなどで使える休暇が考えられます。

法律上の措置として導入する場合、年間10日以上の休暇を与える必要がありますが、この休暇を「有給」にするか「無給」にするかは、会社の判断に委ねられています。そのため、どの業種でも導入しやすく、今回示された5つの選択肢の中でも、特に有力な候補の一つとなるでしょう。

ちなみに両立支援に関連する休暇は、これまでにも「子の看護休暇」「育児目的休暇」がありました。また新たな休暇制度が登場して混乱する方も多いと思いますが、これらの休暇制度の目的や違いについては別記事「2025年改正の育児・介護休業法にある「養育両立支援休暇」とは?」にまとめていますので、こちらも合わせてご確認いただくと整理しやすいかと思います。

選択肢⑤:短時間勤務制度の拡充

すでに育児休業からの復帰者向けに、子供が3歳になるまで利用できる短時間勤務制度を導入している企業は多いと思います。

この選択肢は、その対象期間を「小学校に入学するまで」に延長するというものです。3歳を過ぎても、子供の体調不良や保育園からの呼び出しは続きます。制度の対象期間を延長することで、従業員はより長く安心して働き続けることができます。既に制度の骨格がある企業にとっては、既存のルールを改定するだけで対応できるため、比較的導入しやすい選択肢です。

まずはこの5つのカードの中から、自社の状況と従業員の顔を思い浮かべながら、「これならうちでもできそうだ」「これは従業員が喜びそうだ」という視点で、2つ以上の組み合わせを検討することから始めてみてください。

4.「自社に最適な制度」はどう選ぶ?失敗しない組み合わせのヒント

5つの選択肢があることは分かったけれど、「結局、うちの会社はどれを選べばいいの?」というのが、経営者や人事担当者の皆さんが一番悩むポイントだと思います。しかし、この悩みは自社の業種や従業員の仕事内容を整理すれば、おのずと答えが見えてきます。

重要なのは、完璧な制度を目指すことではありません。自社の実情に合った、現実的に運用できる制度を組み合わせることです。

ケース1:工場での作業や店舗での接客がメインの企業

従業員がその場にいることが仕事の前提となる業種では、「テレワーク」の導入は現実的ではありません。このような企業様には、以下の組み合わせが最も現実的な対応パターンとなるでしょう。

①始業・終業時刻の変更+④新たな休暇制度

①始業・終業時刻の変更+⑤短時間勤務制度の拡充

時差出勤で日々の送迎に対応しやすくし、突発的な休みや学校行事には新しい休暇制度で対応する。この組み合わせは、現場の業務を回しながらでも、子育て中の従業員を力強くサポートできます。

ケース2:IT・デザイン・企画職などデスクワークがメインの企業

個人の裁量で仕事を進めやすい職種であれば、働き方の自由度を高める制度との相性が良いです。従業員の満足度を大きく向上させる、次のような組み合わせが考えられます。

①フレックスタイム制(始業・終業時刻の変更の枠組み)+②テレワーク

この2つを組み合わせることで、従業員は働く場所と時間を柔軟に選べるようになります。ここにさらに「④新たな休暇制度」を加えれば、より手厚い支援体制を構築でき、優秀な人材にとって非常に魅力的な職場環境となるでしょう。

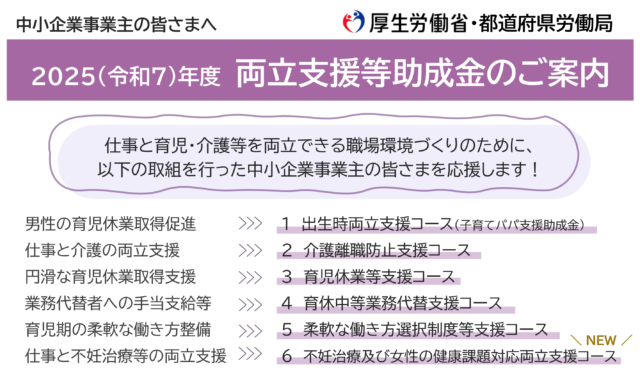

コスト面の不安を解消するヒント

「保育料の補助などは、コストがかかりすぎて無理」と諦める必要はありません。国は、育児と仕事の両立支援に取り組む企業を後押しするため、「両立支援等助成金」といった制度を用意しています。

ベビーシッターサービスの費用補助などを導入する際に、こうした助成金を活用すれば、企業の負担を抑えながら従業員のニーズが高い手厚い支援を行うことも可能です。

まずは自社の特性や従業員の業務内容やニーズをふまえ、「これなら無理なく始められる」という組み合わせから考えてみてください。

5.制度を作って終わりではない!社内に浸透させるための「3つの必須ステップ」

自社に合った制度の組み合わせが決まったら、次はいよいよ社内への展開です。ここでつまずくと、せっかくの制度が誰も使わない「絵に描いた餅」になってしまいます。ただし、「トップダウンで一気に進めた方が早い」と考えるのは危険です。現場の実態とかけ離れた制度は、結局誰にも利用されないからです。従業員が本当に「使える」制度にするために、以下の3つのステップを丁寧に進めましょう。

STEP1:従業員の声を聞く(意見聴取)

まず、アンケートや少人数でのミーティングを通じて、特に子育て中の従業員が「どんなことに困っているか」「どんな支援があれば助かるか」という生の声を拾い上げます。管理職からも部下の勤怠管理の観点から意見を聞くことが重要です。

その上で、「会社として、このような制度を導入しようと考えています」と制度案を提示し、フィードバックをもらいましょう。このプロセスは、単なる手続きではありません。従業員に「会社は私たちの声を聞いてくれる」という安心感と信頼を与え、会社全体で子育てを支援する風土を作るための、非常に重要なコミュニケーションの機会となり得ます。

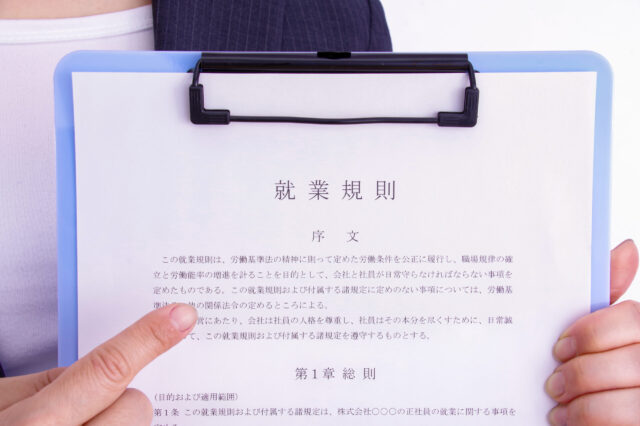

STEP2:会社の就業規則に明記する(就業規則の改訂)

従業員の意見を反映して制度の内容が固まったら、その内容を就業規則にきちんと記載します。ここに書かれていないルールは、会社の正式なルールとは言えません。

特に、「誰が制度を使えるのか(逆に対象外とするのは誰か)」、「いつまでに、誰に、どうやって申請するのか」といった具体的な手続きを明確に定めておきましょう。給与や賞与の計算方法など、お金に関わる部分も曖昧にせず、しっかりと規定することが後のトラブルを防ぎます。

STEP3:一人ひとりに知らせ、意向を確認する(個別周知・意向確認)

今回の法改正で最も重要な義務と言えるのが、この最終ステップです。就業規則に書いただけでは、義務を果たしたことにはなりません。

対象となる従業員一人ひとりに対し、面談や書面で「うちの会社には、このような制度があります。どの制度の利用を希望しますか?」と丁寧に説明し、その意向を確認することまでが法律で求められています。上司が制度利用をためらわせるような言動を取ることは、法律違反とみなされるリスクもあるため、管理職への研修もあわせて行いましょう。

これら1〜3のステップがすべて揃って、初めて法改正に対応できたことになります。

6.まとめ:法改正を「攻めの経営」につなげましょう!

今回の法改正で最も重要なのは、制度を形式的に用意することではなく、その制度が従業員にとって本当に「使える」ものであるかという点です。

立派な制度をたくさん作ることではありません。中小企業の「最適解」は、自社の実情と従業員のリアルなニーズを反映させた、シンプルでも実効性のある制度を設計し、それを丁寧に運用していくことです。

この法改正を「義務だから仕方なくやる」という消極的な対応で終わらせるのではなく、むしろ、従業員満足度を高め、優秀な人材を確保・定着させるための絶好のチャンスだと捉え、ぜひ前向きに取り組んでみてください。

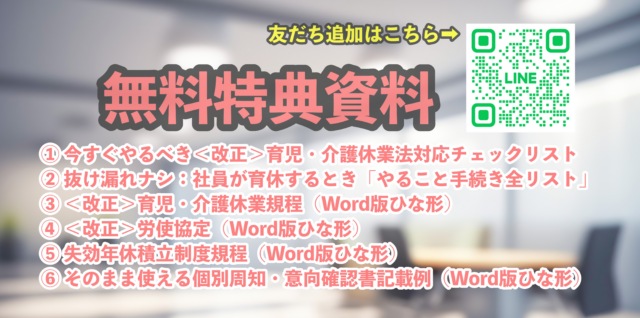

無料特典配布のご案内

アイビー社会保険労務士法人では、法改正対応にすぐに対応できるよう各種規程のひな形や記載例を特典として無料でご提供しています。

ご興味ある方は、QRコードからLINEの友だち追加か、弊所お問い合わせページから、「育児休業特典希望」とだけ書いて送って下さい。すぐに特典をお受け取りいただくことができます。