はじめに

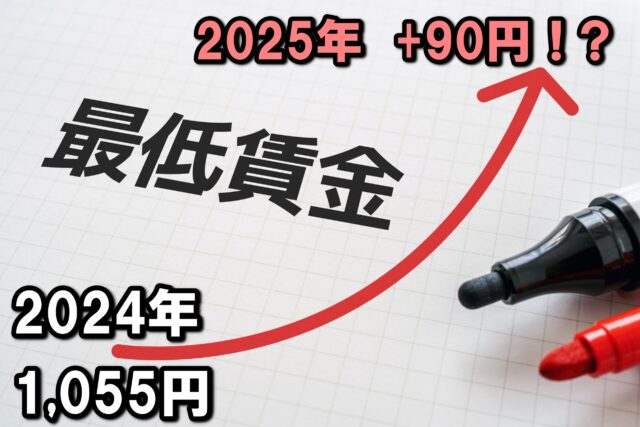

今年も最低賃金の大幅引き上げが見込まれています。

政府は2020年代に最低賃金1,500円を目指しており、仮に実行に進めた場合、今後数年間は毎年90円近い上昇が予測されます。結果、月100時間程度働くパートタイマー、一人当たりで9,000円/月以上、フルタイム社員では15,000円/月以上の人件費が毎年増加することになります。社会保険料等の賃金以外のコストを含めるともっとです。

こうしたことが分かっている以上、中小企業としては単にコスト増を受け入れるのではなく、生産性向上を図る取り組みが不可欠です。

政府はさまざまな助成金や補助金で賃上げと生産性の改善に取り組む企業を支援していますが、なかでもおすすめしたいのが、この「業務改善助成金」です。この助成金を利用すれば、設備投資にかかる費用の自己負担を4分の1から5分の1程度に抑え、生産性向上に資する取り組みが可能となります。本記事では、令和7年度版の業務改善助成金について、重要な変更点と注意点を中心に解説します。

業務改善助成金を活用すべき理由

最低賃金が上がるから、ただ仕方なく賃上げするだけでは経営に大きな負担がかかります。しかし、こうした環境を「ピンチ」ではなく「チャンス」と捉え、最新設備の導入や業務改善に取り組めば、生産性向上によるコスト削減や売上拡大が可能です。

例えば、自動化機器の導入で業務効率が向上すれば、従業員満足度や定着率の向上にもつながります。また、サービス品質の向上による顧客満足度の向上も期待できます。積極的な生産性向上策を支援する制度が業務改善助成金です。後述するいくつかの要件を満たせば、ほぼ100%受給できる助成金ですが、注意すべき点も多数ありますので、順に解説していきます。

例えば、自動化機器の導入で業務効率が向上すれば、従業員満足度や定着率の向上にもつながります。また、サービス品質の向上による顧客満足度の向上も期待できます。積極的な生産性向上策を支援する制度が業務改善助成金です。後述するいくつかの要件を満たせば、ほぼ100%受給できる助成金ですが、注意すべき点も多数ありますので、順に解説していきます。

対象となる事業者

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に向けた設備投資や業務改善を行った際、その費用の一部を助成する制度です。利用条件として、事業場における最低賃金と、地域別最低賃金との差額が50円以内である必要があります。

たとえば地域別最低賃金が現在992円の福岡県であれば、+50円となる時給1,042円以下の従業員(採用後6か月以上経過していることが条件です)が最低1人以上いる事業場が対象となります。正社員も時給換算で対象に含まれます。対象企業は中小企業基本法上の中小企業で、従業員30人未満の小規模事業者には後述する特例が適用されます。もちろん法人のみではなく、個人事業主でも次に説明する対象労働者が1人でもいればOKです。

対象となる労働者

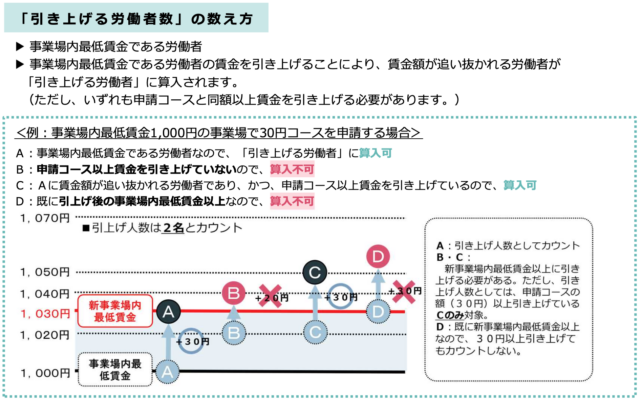

引き上げの対象となるのは、①上記の事業場における最低賃金である労働者(下図A)と、②事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることによって、賃金額が追い抜かれる労働者(下図C)です。ただし①の引き上げ額未満の場合(下図B)や、もともとの賃金が引き上げ後の新たな事業場内最低賃金額以上だった人(下図D)は対象となりません。

要件さえ満たしていれば正社員でもパートタイマーでもOKです。パートタイマーは労働時間が短く雇用保険に入っていないような臨時労働者でも対象となります。月給制の正社員でも固定残業代等のウエイトが大きくて、時給換算した場合に、上記①②に該当する場合は、対象者に含めることができます。月給を時給換算する場合に対象から外す手当は、家族手当、精皆勤手当、通勤手当、時間外手当等、最低賃金の計算と同じです。

対象となる経費・ならない経費

対象となるのは、生産性向上に直結する設備や取組みです。具体例な例を挙げると次のとおりですが、これら以外にも生産性の向上が数値化して説明できるものであれば、かなり幅広く対象となります。

・製造効率を高める新型設備の導入

・業務効率化のための自動券売機や清掃ロボットの導入

・業務改善に直結する社員研修やコンサルティングの実施

・作業効率向上を目的としたレイアウト変更工事

一方、パソコンやタブレット、スマートフォン、クルマなど汎用品は原則対象外です。また、事務用品や消耗品も対象となりません。

導入にあたっては、業務効率の改善効果を数値などで示す必要があり、単なる買い替えだけでは助成対象となりません。設備投資を検討する際は、生産性向上という視点から設備選定を行い、導入効果を明確に整理しておくことをおすすめします。

※ 同業他社がどのようにこの助成金を活用しているかを知りたいかたは、「お問い合わせ」ページからお問い合わせいただければ、業種別助成金活用事例集300選PDF資料を無料で進呈しております。

物価高騰等要件による例外

パソコンやタブレット、スマートフォン、クルマなど汎用品は原則対象外ですが、「物価高騰等要件」に該当する場合は例外的に対象となります。

「物価高騰等要件」とは、原材料費の高騰などの影響を受けて、計画申請する前3か月のうち、任意の1か月の利益率が前年同月比で3ポイント以上減少していれば該当します。比較する月は任意に選べるため、意外と多くの企業でこの特例の活用ができます。申請する場合はこの特例に該当しないか、ぜひチェックしてみてください。

助成額

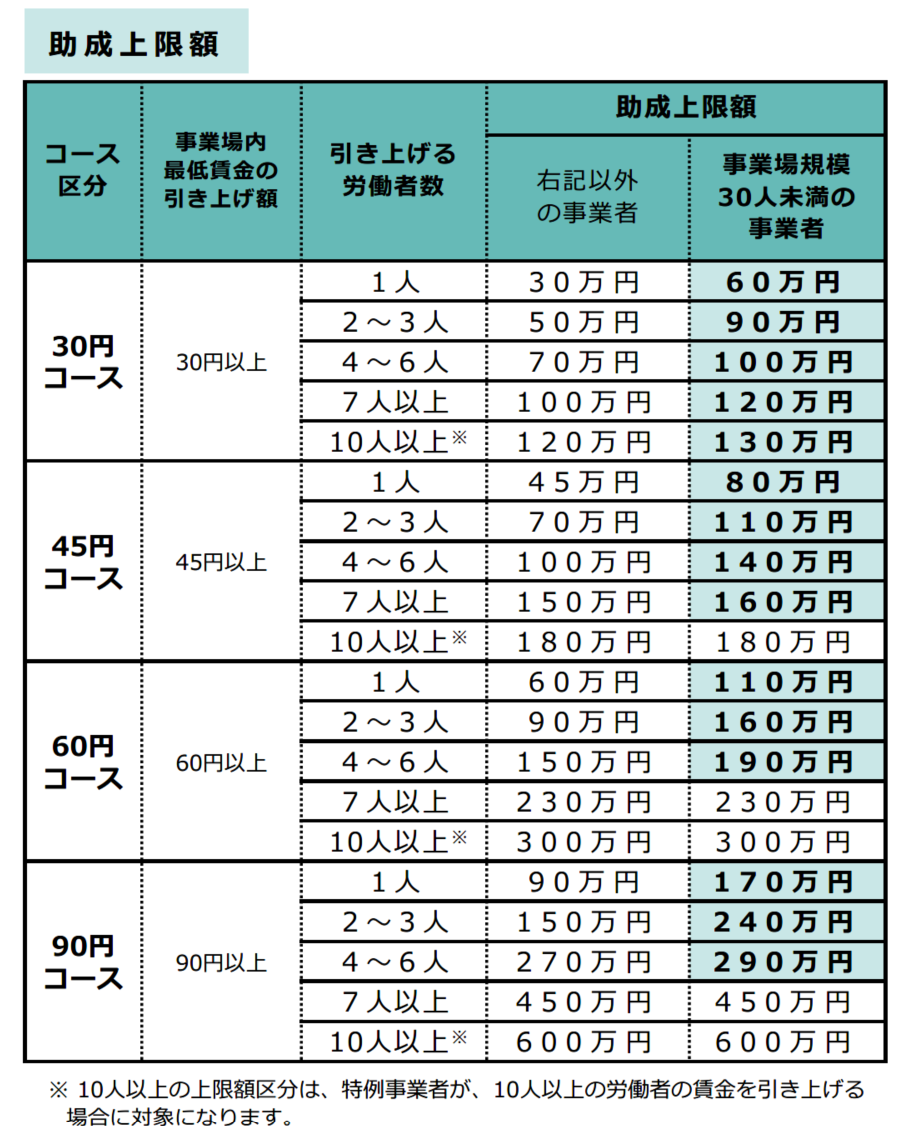

助成額は下表のとおり、最低30万円から最高600万円まであり、次の要素で決まります。ただし、企業単位ではく、「事業場」単位で以下の要素を判断します。

・賃金引上げ額

・引き上げ対象となる労働者の人数

・事業場の従業員数規模

以下に具体例を示します。

例1:事業場規模30人未満の場合

事業場の従業員数:7人

引き上げ対象となる労働者:4人(パートタイムのアルバイト)

賃金引上げ額:1人あたり時給60円アップ

この場合、表に当てはめると190万円となります。

例2:事業場規模30人以上の場合

事業場の従業員数:35人

引き上げ対象となる労働者:6人(正社員とパートタイム労働者)

賃金引上げ額:1人あたり時給90円アップ

この場合、表に当てはめると270万円となります。

助成率

助成率は原則「3/4(75%)」です。つまり、助成金を活用することで、業務改善投資の自己負担は約4分の1となります。さらに、地域別最低賃金が「1,000円以下」の事業場では「4/5(80%)」に引き上げられます。

助成金を最大限活用するには、対象労働者や賃上げ額の設定、業務改善投資の効果説明など、計画段階から綿密な準備が必要です。特に計画書には、要件を満たしていることを正確に記載することが重要です。

申請の具体的な流れ

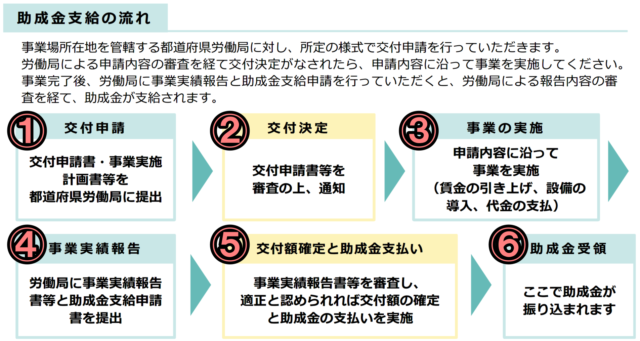

業務改善助成金を受給するには、正しい順序で手続きを進めることが不可欠です。

まずは上図①の「交付申請書(計画書)」を作成し、労働局に提出するところがスターです。計画書には以下を記載します。

・業務改善投資(取り組み)の内容と金額

・取り組みによる業務改善内容と想定される効果

・どの労働者の賃金を、いつからいくら引き上げるか

計画書提出後、「交付決定書(受理通知書)」を受け取ってから初めて設備の導入といった具体的な業務改善の取り組みに着手できます。

「交付決定書(受理通知書)」が届く前に設備導入等を実施した場合、助成対象外となるため、順序厳守が必要です。

ただし、賃金引上げは、「交付決定書(受理通知書)」にかかわらず、各期ごとの「賃金引き上げ期間」中に行うことが必須です。

令和7年度は申請期間が2期制になっています。

・第1期

申請期間:4月14日~6月13日

賃金引上げ期間:5月1日~6月30日

・第2期

申請期間:6月14日~最低賃金改定日前日

賃金引上げ期間:7月1日~最低賃金改定日前日

第1期は賃上げの準備期間が短いため、早期対応が求められます。

第2期は申請が集中し、審査に3か月以上かかる可能性が高いため、スケジュールに余裕を持った行動が必要です。

助成金受給の成功には、設備導入時期、賃金引上げ時期、交付申請提出のタイミングを逆算し、事前にスケジュールを徹底管理することがカギとなります。

業務改善助成金活用の具体例

業務改善助成金は、単なるコスト削減策にとどまらず、企業の生産性向上や経営基盤強化にも大きく貢献しています。以下、代表的な活用事例をご紹介します。

食品製造業では、生産設備の更新により1日の製造数が1.5倍に増加し、売上向上と人件費負担のバランス改善に成功しました。このように数値で効果を示す取り組みは助成金の趣旨に合致し、審査にも通りやすい傾向があります。

小売業や飲食業では、券売機やセルフレジを導入し、少人数でもサービス品質を維持できる体制を構築しました。

サービス業では、コンサルティングを受けたうえで、集客業務フローを見直し、売上の向上と作業時間短縮や従業員満足度向上を実現しています。

また、店舗のレイアウト改修で作業動線を改善し、業務効率と作業ストレスを同時に改善した事例もあります。

うまく活用できている企業には以下の共通点があります。

1. 生産性向上の目的が明確

2. 改善効果について具体的な数値目標を設定している

3. 計画提出から実施までスケジュール管理を徹底している

逆に、「交付決定書(受理通知書)」が届く前に設備を導入したり、賃金引上げ日のタイミングを誤って、助成金を受給できなかったという失敗例も耳にすることがあります。

正しい知識と段取り、そして事前準備の徹底が、助成金活用のカギとなります。

まとめ

ここまで令和7年度版の業務改善助成金について、制度概要から申請手続き、成功事例まで解説してきました。

改めて重要なポイントを整理します。

1. 地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額が50円以内であること

2. 計画書提出前の賃上げ・設備導入は対象外となるため順序に注意

3. 対象労働者は雇用から6か月以上経過していること

4. 対象経費は生産性向上に資するものに限られるが、特例で汎用品も対象可

5. 助成額は30万~600万円、助成率は基本3/4(75%)、特例で最大4/5(80%)

6. 申請期間が2期制となり、1期で申請するには早期賃上げが必要、2期は申請殺到の予想

昨年度に続き、申請件数の急増で受理通知まで3か月以上かかる可能性が非常に高いため、今年度も早めの申請が鍵となります。

今後数年にわたって最低賃金の大幅引き上げが続く中、中小企業は非常に厳しい経営環境が予想されます。しかし、こうした状況を乗り越えるためにも、業務改善助成金を積極的に活用し、生産性向上への取り組みを加速させることが求められます。

※ 同業他社がどのようにこの助成金を活用しているかを知りたいかたは、「お問い合わせ」ページからお問い合わせいただければ、業種別助成金活用事例集300選PDF資料を無料で進呈しております。